他们为什么要赴美治癌?

发布日期:2018-04-19疾病不仅是一种个人命运,它还有着深刻的社会性。当中国癌症病人到美国求医问药,他们看到了另一种文化和制度如何面对癌症与死亡,如何在挽救生命的同时,重构病人的身份意义。

“为什么偏偏是我?”“我能做什么?”

“为什么是我?”

这几乎是每一个被确诊患癌的人,首先会提出的问题。当一个人被重病从日常生活抽离出来之后,疑惑往往占据头脑:我为什么会得这种病?它为什么会在这个时候才被发现?它对我的身体造成了什么样的影响,接下来还会有什么发生?在这些疑问得不到解答的时候,惶惑会一次次将人拉入深渊。

肖春丽坐在黑色轮椅里,瘦小的体态像一个无助的孩子。乳腺癌夺走了她的头发、一侧乳房、体重和行走能力。58岁的她戴着黑色的鸭舌帽,面部因为脂肪的流失变得干瘪,反而衬得眼神特别明亮。重病之下,人似乎能穿透日常生活层层叠叠的琐碎,看到真正与命运紧紧咬合在一起的东西。她对自己所患的疾病,有一种自我探知的本能。如果说这是一场险恶的战斗,她希望在倒下之前能弄清楚:敌人是谁?

9月中旬,美国波士顿的天气凉了起来,肖春丽的丈夫老廖执意让她换了件厚一些的外套,他用轮椅推着肖春丽,从租来的公寓出发,10分钟就走到了著名的丹娜法伯癌症研究所。

波士顿医疗区的布列根和妇女医院、丹娜法伯癌症研究所和波士顿儿童医院的各栋大楼由廊桥连接着,仿佛一个复杂的分子结构。看得出医院尽力为病人和家属营造出轻松的气氛,比起传统医院,它更像一个现代化的商务大楼。大厅里,志愿者穿着正装,优雅地弹着钢琴或竖琴。走廊的墙壁上画着大幅颜色极为艳丽的昆虫与鸟儿。穿着淡蓝色或淡紫色、白色工作服的医护人员忙碌而有序地穿梭,几个大型快餐厅永远热闹,为不同用餐时间的人们提供着服务。

“我在老家医院治病的时候,医生觉得我是个‘刺头’,我是那种特别喜欢问‘为什么’的病人。问得多,医生很烦,说我服从性不好。”肖春丽曾是一家公司的财务主管,做事情条理清晰,遇到不懂的事情喜欢探知。她对自己的身体一向关注,2005年乳腺癌第一次找上身的时候,由于癌症没有发生转移,外科医生切除了肖春丽的一侧乳房。在接下来的10年时间里,她与任何一个正常人一样。从医学上来说,如果癌症病人治疗后,5年内身体里不再有癌细胞,就叫临床治愈了。

这10年里,肖春丽是一个时常感谢命运的乳腺癌幸存者。当2014年癌症复发时,一家人再次被命运狠狠地打了一闷棍。早已驱赶走的恶魔,这次发起了更加凶猛的进攻。肖春丽在惶恐中查询着网上流行的各种说法,越看心里越乱。

疾病带来的问题,既是病人的个人处境,又是我们所有人的处境。正如苏珊·桑塔格所说,疾病是生命的阴暗面,是一重更麻烦的公民身份。尽管我们都只乐于使用健康王国的护照,但或迟或早,至少会有那么一段时间,我们每个人都不得不承认——我们也是另一王国的公民。

癌症作为人类的苦难经验,它实际上向病人和相关的社会群体提出了两个基本问题:

“为什么偏偏是我?”这是一个关于挫折和困惑的问题。

“我们能做些什么?”这是一个如何处理和控制的问题。

但是在这两个层面的问题上,肖春丽都感到很无助。她被心爱的家人围绕,她有医生可以联系,可惜这些都不能完全解答她的疑惑。自我意识体现的顽强活力与她那日益虚弱的身体之间,形成了强烈的反差。

肖春丽既被癌症带来的生理变化折磨,也被疾病给她带来的身份问题而痛苦:作为一个完全与正常生活隔断联系的病人,她如何构建自己新的身份?她在健康王国里形成的求真求知的精神,为何在疾病王国里完全行不通?

2014年夏天,肖春丽住进了医院,准备开始新一轮放疗化疗。但是在治疗开始的头一天夜里,她被十年前放化疗的痛苦记忆吓住了。一向理智的她,做出了别人看来极不理智的决定——连夜逃离医院。接着她寻求了一年的中医治疗,疾病没有得到控制。当肖春丽不得不再次接受放化疗时,癌细胞已经转移到了她的脑部,然后又毫不留情地转移到了肝和肺。

肖春丽的身体状况持续恶化,一次急救中,救护车上的抢救人员慌乱中弄折了她的左腿。医生让她不要动,说免得引起癌症的进一步扩散。她不得不卧床,有时候还需要在床上大小便。对于一个习惯了健康并且有着强烈自我意识的人来说,她对此深感羞辱。

虽然身体日渐虚弱,她仍然是那个眼神明亮的人,去看医生前,会在纸上写一串问题提纲。医生从来没有好好解释过。肖春丽有个强烈的疑问:为什么我在接受治疗的同时,癌细胞却在接二连三地转移?如果这种药物不起作用,你们能否咨询一下,看看还有什么药物呢?

面对疑问,肖春丽的主治医生轻描淡写反问了一句:“都病了这么多年了,难道你们对转移没有心理准备吗?”

这一句看似没什么错的话,却深深激怒了肖春丽与丈夫老廖。他们已经与这位医生认识了十来年,2005年肖春丽手术后的放化疗,就是在这位医生手上做的。

当我在波士顿与肖春丽见面的时候,她回忆起几个月前医生的这句话,仍然难以释怀:“他怎么可以这样说呢?疾病进展了,难道是我们的错吗?我就该治不好了吗?”在另一个层面上,她和丈夫也被这句话隐藏的另一层含义吓住了:医生放弃了治疗她的信心。或者说,他很早前就认为,肖春丽是救不了的。

那种等死的感觉带给她的是愤怒。疾病自己组建了一个王国,癌症是其中庞大的部门,它跨越人类的种族和国度,将越来越多的人吸纳在无边的黑箱里。美国医生悉达多·穆克吉在《众病之王——癌症传》里,写一个33岁的美国作家,在患癌的后阶段,他躺在床上对来探望的社区医生描述说:“愤怒、震惊、难以置信、悲伤——它们是每天的一部分,而且没有特定的次序。有某种‘非我’在我体内,一个‘它’正在噬啃全身。我被一个杀手侵入,我正在死亡。”

病床上的肖春丽越来越明确地意识到,她不甘心就这样等死。她不知道会不会有这样一种行医者:愿意进入患者的生活世界,倾听他们的苦痛,帮助他们弄清楚痛苦的意义,协助他们应对疾病的重担。

正巧在这时,当地医院里一位在美国进修过的医生私下问老廖:“如果你家经济能力还不错的话,要不去美国试试?”

“你还有什么问题吗?”

本来人们看病,遵循的是就近原则。大病临头、身体虚弱得起不了床的人,反而要去千里迢迢之外的国度治病,听起来似乎不合常理。对一个家庭来说,这显然是一个十分重大的决定。全家人既对异域的语言和文化习俗担忧,也对治疗费用和治疗效果心里没底。这家人得具备基本的条件:能承担治疗费用,能有家人长期的陪伴。这意味着全家资源向病人的进一步倾斜。在做出艰难的决定之际,家人或病人往往还有一层难以说出口的犹豫:怕病情恶化,病人死在了异国他乡。这对遵从“落叶归根”的中国人来说,将是又一重的打击。

2017年的夏天,肖春丽和老廖在权衡过后,来到了陌生的美国。接受我的采访时,两人已经在波士顿待了两个多月。在等待和医生见面的半个小时内,老廖细碎地唠叨着肖春丽每天的饮食和运动情况:“昨天除了饭菜,她还吃了半个水果,喝了一瓶酸奶。她拄着拐杖在房间里走了十来分钟,我拍了个小视频发到家人群里,家人可高兴了。”他像细心养育婴儿的父亲一样,健康成年人为普通的能力,对肖春丽来说都是很奢侈的事情。

待到肖春丽见医生,我才明白了老廖细碎唠叨的意义。虽然美国医院的氛围轻松有序,但是对于每三周见一次医生的癌症病人来说,这是他们又一次面对重要消息的时刻。两人心里都紧张,老廖的唠叨是在缓解这种即将面对的压力。

病人和家属首先被护士领进一个单独的小房间,等待着医生进来讲病情。72岁的保罗高挑挺拔,一头白发,黑框眼镜。他今天穿着黄绿色上压着灰色暗格的整套西装,扎着一个粉蓝色的领结,在习惯穿着深色套装的医生群体中,这种打扮显得活力十足。

从保罗推开门的一刹那开始,肖春丽的眼睛就牢牢盯住了他的脸庞。她悄悄琢磨着保罗的表情,由此来猜测:他是要给我宣布一个坏消息,还是一个好消息呢?

保罗礼貌地和房间里每个人一一问候,除了他熟悉的肖春丽两口子外,房间里出现任何新面孔,他都需要仔细问清楚。因为在美国,病情是病人的隐私,医生需要确定每一个进到房间里听病情的人,都得到了病人的许可。

保罗打开电脑,一边看着肖春丽昨天所做的各项检查的结果,一边让一旁的翻译问肖春丽:“你近的感受怎样?哪里疼痛吗?有不舒适的感觉吗?”他要宣布的是一个好消息:肖春丽这次肿瘤标志物的指数是249,比3周前检查的330要低,比起她两个月前刚来时500多的数值,更是下降了一半。“这是重要的指标,说明你正在用的药物起了作用。”肖春丽昨天的验血结果不错,CT的检查结果也显示肿瘤稳定地在缩小。她的体重甚至增长了1斤,晚期癌症病人能够不掉体重,就是个好消息。老廖高兴地掏出手机,把肖春丽学习走路的小视频给保罗看。

肖春丽已经不在纸上写问题提纲了,因为她关于自己疾病的一大堆困惑,在第一次和保罗见面的时候,就得到了耐心的解答。那一次保罗用了一个半小时与她交流。根据肖春丽的病情,保罗组了一个包括神经内科、疼痛科、放射科和肿瘤外科医生一起的团队,来综合研究诊疗方案。所以肖春丽打交道的,实际上是以保罗为主治医生的整个肿瘤治疗团队。

他们首先关注的是为何肖春丽不能走路。外科医生检查后发现肖春丽左腿的问题并不严重,不需要手术。放射科医生也认为,她的左腿不需要支持性的放射治疗。保罗请来的骨科医生检查后,发现肖春丽的骨头愈合得不错。“你为什么不走路?”在医生们看来,如何让一个病人尽量像正常人一样生活,而不是被限制在轮椅、病床上,对病人的意义十分重大。

医生们一致推荐肖春丽去见理疗科医生,尝试康复训练。2个月后,肖春丽确实可以拄着一根拐杖慢慢走路了。这种变化对于一个2014年以来就没有走过路的人来说,意义非同寻常。肖春丽难掩兴奋的情绪,她觉得之前被肿瘤一点点无情剥夺掉的东西,似乎又在慢慢地找回来。

让肖春丽恢复走路能力的同时,保罗治疗方案的重点,是寻找对肖春丽有效的化疗药物。医生们有不少药物可以选择,但是对于每一个病人,是用单药还是组合用药、什么剂量和什么组合搭配在一起会有好的效果,都是医生需要考虑的。

在美国用的第一种化疗药物,对肖春丽的肿瘤没有起到作用。保罗及时地给肖春丽换了一种药,现在的检查结果肯定了药物的效果。保罗又仔细询问了肖春丽的身体感受,然后告诉她:“既然这种药物效果不错,给你带来的副作用又很小,那我们就继续用这种药。”

这次见面,肖春丽关注的是要不要考虑进临床试验组。丹娜法伯癌症研究所是一个科研力量雄厚的机构,每个月同时有几十上百个临床试验组开放着。医生的武器库里既有各种成熟的治疗方法,也有不断更新中的各种试验方法。保罗告诉肖春丽,现有的成熟药物对她起作用,就先用成熟药物,以后再考虑参与临床研究。

“你还有什么问题吗?”(“Any questions?”)每一次见面,医生后都会问上这么一句。只要病人有疑问,他们就继续解答。这让肖春丽感到安心:“这儿医生是鼓励病人提问的,我想问的基本都得到了解答,焦虑感减少了很多。”

对病人权利的尊重,不仅是医生的责任,其实也是全社会对病人独立人格的尊重。病人到美国看病,意味着必须独立地面对医生。有些中国病人家属在了解情况后,因为害怕病人知晓病情,而放弃了赴美就医。这在美国医生看来十分不能理解,对于一个癌症病人,“家属做了所有关键的决定,他们当中没有任何一位是在医学界工作的”。

以病人为中心,医生权力的让渡

肖春丽碰到的保罗医生,在美国并不是一个特例。他是美国用培养精英的方式,从医学院大量培养出来的医生之一,是一种成熟体制为病人批量生产的专业照顾者。医生的个体可以性格昭著,但是当他们进入职业身份,他们会规范化地运用这个时代前沿的医学武器,帮助病人抗击疾病。

身患癌症的人,对于自己的疾病,总是希望知道得更清楚一点。正是为了让病人对自己的疾病和处境有更多的了解,美国肿瘤医生悉达多·穆克吉花费多年的业余时间,写下了探索癌症历史的《众病之王——癌症传》。在临床上,他总会碰到病人问起:我们在抗癌战争中,处于何处?我们是如何达到目前的治疗水平的?这场战役,我们能打赢吗?有些病人问起:“我愿意继续治疗,但是我必须知道:我在对抗的敌人是什么?”

在写书的过程中,悉达多·穆克吉很多次被专业人士问起,到底该怎样给这本书结尾?因为人类对癌症的认知仍然有限,它很多时候都无法被摧毁;另外新的研究成果突飞猛进,医学界对抗癌症的战斗,处于时时刻刻的变化中。

这也正是临床肿瘤医生陷入的困境,当整个时代都无法彻底破解癌症之谜时,他们也无法为病人所有的疑问,提供满意的答复。

美国著名化疗师威廉·沃格洛姆曾说到道:“那些没有经过化学或药学训练的人,可能不会意识到治疗癌症到底有多难。程度几乎像是要找到一种溶剂,它既可以溶掉左耳,又能使右耳完好无损。癌细胞与其前身正常细胞之间的差异,竟是如此的微小。”正常细胞和癌细胞成长和生存之间的联结,远比之前想象得紧密:恶性肿瘤可以通过我们自己的身体获得营养而壮大。

在这种境况下,如果医生把自己塑造为无所不知的神,医生的形象终将倒塌——他们不是问不倒的,他们也有不知道的信息,也有无能为力之时。就在四五十年前,当“医学中心论”占据美国的时候,“二战”后日新月异的医学进展使得医生们一度陶醉于自己的知名,进而轻视病人的感受。哈佛医学院教授阿瑟·克莱曼在《疾痛的故事》里,讲述了在他早年行医的过程中,感受到病人得不到同情和理解的痛苦。“根据我的经验,对慢性病的心理治疗,总归只是一种哀悼或安抚。”但是在医学突飞猛进的时代,没有多少医生有足够耐心,愿意给予这种哀悼或安抚。

对于癌症的治疗,美国人一度被乐观情绪所主导。到了20世纪80年代,由于一个接一个的化疗和手术试验在降低晚期癌症死亡率面前宣告失败,悉达多·穆克吉观察到,“因此这一代外科医生和化疗专家,在无法治愈患者的情况下,转而开始学习照顾病人的艺术”。对病人给予情绪上的安抚,耐心听完他们的倾诉,尽力解答他们的疑问,这原本是一种古老的谈话艺术。当医生们重新捡起这门古老的艺术时,他们发现,这是行医者所具有的神奇而有效的工具。

位于美国休斯敦的MD安德森癌症中心建筑群庞大,这里有21000多名员工为病人服务

“倾听病人,他们是对自己疾病的好讲述者”,重新成为西方医生重要的信条。让病人知晓疾病、参与治疗,医生在对病人权力的让渡过程中,反而将自己从信用危机中解放了出来。它传递给病人这样的信息——我们所处的时代,对癌症的认知还很有限。从癌症的发病机理到治疗方案,有些谜题已经破解,有些还是一头雾水。医生所能做的,不是扮演万能的治疗之神,而是在自己所知的范围内,尽力带着病人往前摸索。MD安德森癌症中心的内科肿瘤医生张建军向我说道,美国医生经常挂在嘴边的一句话也是:“我们面前没有一个水晶球,能确切告诉我们会发生什么。”

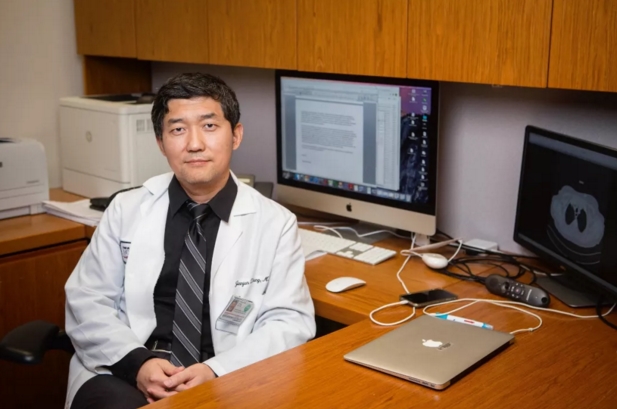

MD安德森癌症中心胸部、头颈部肿瘤助理教授张建军

这样的信念也重新划分了战线——癌症是敌人,医生和病人是一条战线上的战友,在各种已经和未知的风险中,共同作战。

医学院的培养重新让医生们意识到,疾病不是简单的个人经验,它是相互作用和沟通的,有深刻的社会性。“作为一名肿瘤学家,你对一个人生命产生的影响是惊人的。照顾癌症患者是一项巨大的特权。但是,你要动用你工具箱中配置的一切法宝,包括情绪上的、心理上的、科学上的、流行病上的。你得利用实验室科学、历史、临床试验和姑息治疗。”

作为中国病人来说,在选择去美国之前,往往有着艰辛的求医经历。当他们在美国获得医生团队的尊重和关怀时,格外感激。55岁的袁鹏是一位在深圳奋斗多年的企业主,他2015年被确诊患有前列腺癌时,癌细胞已经在腹腔内发生了几处转移。他形容整个家庭迅速坠入了“绝望的迷雾”,暗夜中行走于悬崖边。

几乎没有人会预见到癌症降临,每一种癌症又有着各自不同的特点。“我对癌症一无所知,却需要马上做出一系列重要的决定:我的前列腺癌是该接受手术还是放疗化疗?先做哪些治疗?在哪里做治疗?”

癌细胞在袁鹏体内快速扩散,这是一场与恶疾的赛跑。本来刚刚查出癌症时,国内医生就建议袁鹏做手术。但是手术需要切除前列腺和肛门,袁鹏身上需要挂上袋子来实行排便和排尿的功能。他和妻子都接受不了“身上永远挂着一个屎袋、一个尿袋”的尴尬境况。

像众多癌症患者一样,袁鹏急切地试图获取知名的信息。他和妻子在2个多月的时间里,将北京上海著名的肿瘤医院几乎跑了个遍。在一个个好不容易才挂上号的门诊里,“满房间都是人,都是渴求的眼神,教授们忙得连上厕所的时间都够呛”。教授们花在他身上的时间多几分钟,“我觉得对我来说是天大的事情,可是几分钟就被人宣判了命运,告诉我能治还是不能治”。专家们给出的治疗方案很一致——先用放化疗缩小肿瘤,然后接受手术。但是袁鹏的癌细胞对放化疗都不敏感,肿瘤仍在扩散,没有外科医生愿意给他手术。“这不就是相当于给我‘宣判死刑’了吗?”

袁鹏慢慢明白了癌症病人面对的处境:必须在两害之中取其轻。患病后不可能什么都不失去,每一种选择,似乎只能试图减少损失。

2016年7月,袁鹏和妻子、儿子到了休斯敦的MD安德森癌症中心。第一次与医生的见面,就大大缓解了他的恐惧。医生团队在研究了他之前的治疗历史、疾病信息、身体检查结果后,给予了他整个团队讨论形成的医疗方案——他仍有几种化疗药物可以试;如果化疗药物控制肿瘤的效果不理想,他们也有一定的把握给他做手术。主治医生是一位希腊裔的医生,在见面时耐心倾听袁鹏的感受和想法,一一解答他的疑问。

袁鹏觉得医生向他传递出一个明确的信息——面对他目前的情况,医生的武器库里还有弹药。如果所有成熟方法不管用,还可以从临床试验中为他寻找办法。这也是多数中国病人到美国治疗后的感受,由于美国的新药和新疗法多,一种疗法失效后,医生可以给病人继续治疗的余地比较大,所以不会轻易给病人“宣判死刑”。

多学科咨询——治疗癌症的关键

中国不少癌症病人都有这样的经历:在查出癌症后,不知道怎样求医更科学。有些癌症病人首先想到的是手术,于是去找外科医生治病。但是做完手术后,外科医生不再与自己发生关联,病人不知道接下来该找谁继续治疗。

北京一位肿瘤内科医生曾向我描述说,有时候外科医生以为他们做完手术后,癌症病人就给治好了。可是这些病人复发后,就不去外科了,他们转而去找内科医生。不同科室的医生只是参与病人的一部分治疗,病人在跌跌撞撞中艰难做选择,往往事后为早期的医疗决定感到后悔。

这样带来的问题是,对于中国的多数癌症病人来说,没有一个医生对他们的治疗过程负责到底。病人就像在打一场没有指挥官的战役,他的每一步选择意味着什么,疾病在他身上可能会怎样发展,模糊不清。从医学发展的角度来说,癌症是一个综合性的长期治疗过程,如果医生没有条件稳定地追踪病人,也很难为科研有效地收集数据。

外科教授查尔斯·鲍尔奇,美国癌症治疗“多学科咨询”的推动人

外科教授查尔斯·鲍尔奇年约七旬,他个头不高,但精力充沛、笑声爽朗。鲍尔奇教授十分善于体察人的情绪,是美国那种把“力”体现在外的乐观主义者。在MD安德森接受我的采访时,他十分乐于向我分享自己25年前作为MD安德森癌症中心的副总裁,如何改革的事情。如今他与中国的一些医院联系紧密,向中国医院输出自己管理医院的经验。

美国一流癌症中心如今普遍实行的“多学科咨询”制度,正是20多年前始于MD安德森的经验。鲍尔奇说道:“如果你以经营一家五星级酒店的思路来管理一家医院,你会注意到哪些关键点?首先就是考虑如何以客人为中心,对不对?那我要做到的,就是以病人为中心。”

鲍尔奇注意到,一个个病人带着重疾之身,在一个诊室里好不容易脱下衣服、躺下让医生做检查,过一会儿又得穿戴整齐,奔向下一个检查室,然后再次艰难地躺下。“我们做过统计,平均每个病人一天下来要在医院里走几英里的路,这多么不友好!”鲍尔奇教授说:“我们在想,是否可以换个做法?病人就待在固定的诊室里,我们不同科室的医生来轮流进出,为他们服务!我们是健康人,做到这点很容易。病人是我们对抗疾病的合作者,这点我希望他们能在整个治疗过程中感受到。”

于是他们用管理一家五星级酒店的思路,来重新组合医院里的资源。医院里音乐环绕、设施齐全,配备着图书馆、小礼拜堂、纪念品商店、餐厅等等。医院对病人的照顾,体现在各种细节中,比如医院停车场为病人准备了轮椅;每一个卫生间都有编号,病人需要紧急帮助时,能准确报出自己所在的位置;墙上贴着癌症幸存者分享的真实故事;医院为癌症病人和家属熟悉治疗环境所做的导览和介绍,等等。还有一些癌症幸存者志愿来医院服务,为病人演奏音乐、或是通过自己的经历来鼓舞病人。这一切,使得癌症中心看起来是一个充满着人情味的医疗场所。

MD安德森癌症中心内部为病人提供的休闲区

但是在所有这些变革中,为核心的是医生资源的组合。医生们形成一个发挥各自特长的团队,共同为病人服务。这个团队里有不同梯队的医护人员:

每一个具体的病人,由固定的护士负责,在整个治疗过程中对病人陪伴到底。

上层的医生团队,根据病人的病情,将内科肿瘤医生、外科肿瘤医生、肿瘤放疗医生等组合到一起,形成一个针对性的医疗小组。病人的治疗方案确定之后,根据方案再定下主治医生。病人的疾病历史、医治情况、身体情况、治疗愿望,整个团队里的医生都会知道,他们会在综合考虑多项因素后制订方案。

病人有可能先后去外科做手术、在内科做化疗、到放疗科做放疗,但是每一个阶段的治疗结束后,他都会回到他的主治医生手中,根据多学科咨询的方案接受下一步治疗。病人治疗后出现的副作用,也会由这个小组的医生,从各自的专业来给出控制副作用的意见。

鲍尔奇医生说:“医疗小组达成统一意见的好处,是病人不会糊涂。”在绝大多数情况下,医疗团队的意见很一致;但是如果有明确的意见分歧,医生也会一并提供给病人参考。而很多中国病人在国内感到不安的,是去到不同医院,医生的说法不一样;见不同科室的医生,医生的方案不一样,病人不知道应该听谁的。

在医生和护士之间,MD安德森医院还有一种被称为“中等照顾者”的群体,她们的收入处于医生和护士之间,权限范围也在两者之间。她们本科毕业后在专科学校里接受2~4年的培训,这比培养一名医生的成本低很多。她们帮助医生做好资料收集、病例整理、病人情况追踪等各项辅助工作,以便精英阶层的医生把时间花在有价值的地方。

多学科协作,使得医院治疗病人的资源得以整合,成本下降,效率反而明显提高。

MD安德森癌症中心的胸部肿瘤放疗主任张玉蛟教授告诉我说,这种多学科合作,与美国医学院培养医生的方式密切相关。在美国,治疗癌症的所有医生统称为“肿瘤学家”(oncologist)。在肿瘤学家的群体里,又细分为肿瘤内科医生、肿瘤外科医生、肿瘤放射医生等等。这些医生在大学毕业后,首先接受医学院4年的学习,然后是3~8年不等的住院医生培训。所以一个肿瘤学家是经过长年培养得来的,这才是容易达成共识的基础。

MD安德森还开创了按照人体部位将医院划为不同科室,比如头颈部癌症、胸部癌症、肛肠科癌症……这样每一个医生都能专攻某几类癌症,外科肿瘤医生更是专攻某一个部位的癌症,以便成为“超级专业者”,在不同的领域可以深耕下去,钻研得更精细。

张玉蛟向我提到,他们为一个胸部癌症病人设计放射方案,要花近1周的时间。他们团队首先定位病人接受放射的部位,再将肿瘤附近的健康组织勾画出来,然后在机器上验证,每一步的工作都非常精细。“身体不同部位对放射的耐受不一样,肿瘤大小需要的放射强度不一样,周围健康组织的耐受力也是不一样的。”对于肿瘤医生来说,永远需要在彻底清除肿瘤和保护健康组织之中,寻找微妙的平衡。“放射强度小了,杀不死癌细胞;可是强度大了,会给健康组织造成不必要的永久伤害。”所以他们慢工出细活,一台机器平均每天只治疗30个左右的病人,“明明需要慢火炖上一天才能好喝的汤,你非要1个小时就喝上,质量是不能保证的”。这里给每个病人的放射方案都不一样,也正体现了精准医疗的含义。

由于医生分工精确,病人也得到了更好的对待。比如患了头颈部癌症的病人,在做放疗之前,放疗医生要求他们必须先看牙医。因为一旦口腔有炎症隐患,放疗后可能会出现严重的后果,所以病人需要拿到牙医的同意书,才能接受放疗。有的病人因此不得不拔掉十来颗牙齿,但是从病人治疗癌症的通盘图景来考虑,拔牙的代价更小。

像中国病人肖春丽和袁鹏感觉到的,医生团队能够给自己画出一个相对清晰的治病图景,也是受益于医生的通力合作。

袁鹏去年夏天在MD安德森接受化疗后,肿瘤控制的效果并不理想。到了10月份,主治医生在和团队里的外科医生讨论后,建议袁鹏接受手术。袁鹏同意了医生的治疗方案,“想想在国内,我的情况没有找到愿意接手术的医生,能有医生愿意做手术,我就觉得很不错了”。

出乎袁鹏意料的,是他的手术由MD安德森的三个外科团队接力进行——泌尿科、肛肠科和整形科。在手术之前,三个外科团队的医生分别与袁鹏进行了一次长时间的沟通。“每个团队的医生都给我详细讲解手术思路、操作过程,他具体负责哪个环节,他操作的那部分为了达到什么目的,大致需要多长时间,手术可能存在的风险是什么。然后医生让我提问,一直问到我没有任何问题为止。”袁鹏在2017年1月做的这台手术,三个外科团队前后花费了11个小时。有意思的是,后出来的账单,也写明了每个团队的手术操作时间和具体费用。半个月后去复查,医生打印了一份十几页的手术报告给了袁鹏,还给了他一个光盘,里边存了袁鹏的治疗记录。

MD安德森癌症中心的国际团队,每年为几千名国际病人服务

在手术之前,MD安德森的医生就给了袁鹏详细的手术后恢复期间的指导,比如:手术后身体会感觉时冷时热,这是正常反应;手术后30~45天,尿道不会再出血了;肛门切除后的部位尽可能做运动,在1~2年内会有麻木的感觉,之后麻木感消失。激素药物本来在手术后可以立即停用,但因为袁鹏已经服药1年了,医生怕他立刻停药身体有不良反应。所以他在手术后逐步减少激素药的药量,一个半月后完全停服。而且每个医生交代注意事项后,都会伴随另外一句嘱咐:“一旦有任何新情况,随时发邮件或打电话来问,不要有任何犹豫。”袁鹏说,手术后大半年了,当时医生说的每一句话,隔多长时间身体会有什么反应,都一一应验了,“所以我心里不慌”。

2016年秋天,袁鹏刚到休斯敦的时候,他身上插着尿管,穿不了裤子,只能用一件大衣服围住腰部。肿瘤使他的腹部经常疼痛,大多数时候只能虚弱地躺在床上。我眼下见到的袁鹏,手术半年后回到休斯敦复查,他看上去气色不错,像正常人一样自如地走动。这也是在美国不少四期癌症患者给人的印象,“看上去不太像个病人”。

新药新疗法与巨额花费

今年夏天,四十出头患有非霍奇金淋巴瘤的肖志文通过医疗中介机构到达波士顿时,病情已经非常危急。常规的治疗对他失效,肖志文的主治医师推荐他进入了CAR-T临床试验组。寻找在中国没有获批的新药新疗法,或者是参与到美国尚处于临床研究的新药新疗法,正是一部分中国晚期癌症患者赴美医疗的目的。

CAR-T是使用嵌合抗原受体(CAR)技术的T细胞疗法,操作人员将患者血液中的自体T细胞分离出来,对其进行基因工程改造,嵌入一种被称为“CAR”的细胞表面蛋白质。当操作人员将经过改造的T细胞回输患者体内时,这些T细胞就像装有自动巡航系统的定时炸弹一样,在体内追击并杀死癌细胞。作为前沿的免疫疗法,CAR-T的治疗思路是重编患者自己的细胞来攻击致命的癌症。

MD安德森的助理教授张建军介绍说,所有临床试验的前提,是医生和研究者们并不知道试验中的哪种方法更好,这样医生不存在道德上的压力。比如理论上证明了用B办法比A办法更好,A办法已经获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,临床试验希望证明B办法是不是更优。入组的病人即使分到了对照组,也会获得标准化的治疗,不存在对照组的病人耽误治疗的情况。

神奇的好运降临到了肖志文身上,他于6月28日接受抽血,7月27日回输血液,仅仅9天之后,颈部巨大的肿瘤消失了。待到8月底,医疗团队发现肖志文全身已经找不到癌细胞了。肖志文说:“美国医生说话都是靠数据的,比较谨慎,他们说完全看不到癌细胞的时候,我简直不敢相信,太激动了,医生们也高兴得互相拥抱。”医生让肖志文9月和10月各再做一次CT检查,如果还没有查到癌细胞,就可以当作治愈,高高兴兴地回国了。

巧合的是,就在8月的后一天,美国FDA批准了第一个CAR-T疗法的药物上市,这也是首款CAR-T疗法获得批准。诺华公司生产的这种名为Kymriah的药物是一种基于细胞的基因治疗,在美国被应用于治疗3~25岁的难治性或复发性的急性B淋巴细胞白血病(ALL)患者。2012年,美国7岁女孩艾米莉·怀特海德差点被白血病夺去生命,她在垂危之际接受了试验性的CAR-T疗法,成为世界上首位接受该疗法的儿童患者,并且奇迹般痊愈。如今艾米莉已经12岁了,CAR-T终于作为治疗儿童和年轻人的白血病的疗法上市。

2013年,美国女孩艾米莉·怀特海德和父亲。艾米莉是世界上首位接受CAR-T疗法的儿童白血病患者,并奇迹般痊愈

肖志文接受的CAR-T疗法,是尚处于试验性阶段的,用CAR-T对付淋巴瘤。丹娜法伯研究所的血液病专家大卫·费舍尔教授告诉我说,CAR-T疗法的副作用控制是个难题。血液回输病人体内之后的一周,副作用可能会非常严重,比如严重感染、神经毒性、全身性过敏反应、急性肾损伤等,大约有1%~2%的病人会死于这种副作用。研究者对造成这些副作应的原因还没有弄清楚。所以目前只有大型医院才能开展这项研究,这是因为大型医院综合应对副作应的能力比较强。肖志文这样神奇的治疗效果,目前还只属于少数幸运的人。

对于在美国求医的中国病人来说,即使新药和新疗法能起到作用,昂贵的花费也不是普通人能够承受的。比如刚刚获批的CAR-T药物Kymriah,定价为47.5万美元。每位患者的CAR-T治疗需要完全定制,从收集免疫细胞,到实验室基因改造,再到回输给患者,整个过程十分复杂,治疗成本也高昂。按照制药公司诺华的说法,美国有资格使用Kymriah的患者,大多数有医保、医疗补助或联邦儿童健康保险计划。对于没有购买医保的患者,该公司将提供额外的经济帮扶计划。如果患者在1个月的治疗后没有效果或响应,将不用支付治疗费用。但是对于自费的中国患者来说,不仅要支付昂贵的药费,还要支付治疗期间其他的费用,药费以外的费用一般也高达一二十万美元。

在波士顿接受PD-1治疗的叶明,原本是一位肠癌患者。几年的治疗消除了他肠上的癌细胞,但是仍然发生了几次脑转移。在国内做过伽玛刀后,他在又一次发生癌症脑转移后用上了PD-1。叶明说他2年前在香港使用PD-1的费用是每针4万元人民币左右,现在到了波士顿,这一针的费用相当于十来万元人民币。美国医生有时候会体贴地提醒中国患者,如果诊疗方案里的药中国内地已经上市,病人可以选择回国治疗。像叶明注射的PD-1,香港的费用显然便宜得多。叶明经济条件很好,他更愿意在美国接受全面的照顾。

“国内一些四期癌症患者来美国治疗的时候,有时候没有完全理解,四期癌症意味着什么。” MD安德森癌症中心胸部肿瘤放疗主任张玉蛟说,除了少数新疗法带来的神奇效果之外,四期癌症在今天仍然意味着不可治愈。病人希望生存下去,就一直离不开治疗。一种药物失效之后再换另一种,一直到无药可用。这对于自费的中国患者来说,意味着极高的费用投入,且很难预知这种花费会持续到什么时候。

北京夫妻蒋娟两口子在休斯敦待了2年,更加深刻领会到四期癌症对于一个家庭的考验。蒋娟今年52岁,5年前就查出卵巢癌转移。在MD安德森中心的两年治疗,使得蒋娟的肿瘤进展控制得不错。“但是如果要继续治下去,我一是担忧对我有效的药物还剩多少,另外一个就是经济花费。我目前接受的都是成熟疗法,还没有用特别贵的新药,我们在这里的医疗花费将近50万美元,还不算租房吃饭等生活费用。我完全不知道接下来还会花多少钱。”

袁鹏在接受手术半年后,回到MD安德森复查。正如医生手术前就担忧的那样,他腹股沟有一处因为手术刀难以进入,仍有癌细胞残留。医生重新给他做了活检,发现他的肿瘤发生了变异,并且出现了脑部转移。医生团队开始给他出新的治疗方案,他又进入了下一个治疗周期。

蒋娟两口子发现,这两年向他们打听到美国治癌症的中国家庭越来越多。但是“打听的人多,真正过来的很少,毕竟费用太高,而且家里需要抽出一个人来长期陪伴”。

不过到美国治病的中国人基本上都发现,他们进入了完全不同于以往的生活节奏。在波士顿治疗肺癌的刘飞四十出头,他的事业在过去20年间飞速发展,与他所处的中国快速上升期一样,每天都让人兴奋。“一大早走在路上,哪个人不拿着电话嗷嗷叫地谈事情?”他很少能有空回家吃饭,基本都在忙于工作和应酬。

很多中国病人一开始都不习惯美国医院的节奏,两三周才见一次医生或接受一次治疗,“这在中国一栋大楼都修好了”。病人和家属要面对大量的空余时间慢慢消磨。MD安德森国际病人中心的负责人玛莎·科尔曼向我提到,中国病人总是一来就问,有没有“绿色通道”?她会告诉他们:就算总统来了,也照样需要排队。病人眼里的慢节奏,在医生们看来是一种团队合作和精细诊疗的成本。MD安德森有21000名员工,但是医生只有近1000名,背后有大量的工作人员、研究人员在为病人的临床治疗、临床试验服务。

在美国治病时间久了,病人们多多少少也适应了这样的节奏。除了绕着公园散步,也会去图书馆、美术馆、教堂逛逛。刘飞感慨地告诉我说,9月份因为飓风要来,佛罗里达州上百万居民大撤退。长长的车队安静等候撤离,基本没有发生加塞、吵架的事情。“我感到医生和病人之间的尊重,是基于整个社会人与人之间的互相尊重。我觉得来美国看病,对我是一种自我教育。”

回想起决定来美国前,几乎每个家庭都为即将面对异域文化而担忧。多数病人没有想到的是,本来他们认为如何对待个人疾痛,是一种基于风俗文化的经验,但是他们反而在遥远的异乡,被一种看似陌生的经验照顾,得到了奇异的安抚。这使他们在个人生命担忧之际,内心反而激发出温和的感激之情。

我想起9月20日,我在休斯敦跟随一位叫老赵的病人去复查。他原本是肠癌全身转移的患者,但不幸的是,老赵在治疗肠癌的过程中得了急性白血病。当他的白血病终于快治好了,他要接着进行肠癌的检查和治疗。这次是他在白血病治疗告一段落后,第一次回来肠癌医生这里。医生告诉他的是个坏消息,肠癌发生了进一步转移,他需要接受新一轮治疗。

老赵不到60岁,像个老派的中国人一样,严肃地听着医生讲述病情。在见面快要结束时,他站起来跟医生握手告别,突然,他微笑着让翻译问医生:“上次你说要到中国开会,你的中国之行怎样了,你喜欢中国吗?”

这位40岁出头的印度裔医生感到有些突然,但是立即满怀感激地看着他的眼睛说:“谢谢你记得问起我的中国之行。上海不错,我更喜欢西安。不管怎么说,谢谢你记得问起我!”一个重病之人,在刚刚遭受又一个打击之后,仍然带着微笑,关心着他的医生。两个东方人在这个西方国家的诊室里,让人看到了,疾病超越国界和文化经验,重塑着它的价值。

来源:《三联生活周刊》